「外飯効果」と言われるように、ご飯を外で食べるととても美味しく感じることは周知の事実だと思います。

これと同様に「外で飲むコーヒー」もまた格別で、景色を眺めながらリラックスできたり、友人とのアウトドアカフェタイムを楽しむことができます。

キャンプで自分の淹れたコーヒーを飲んでくれた方が笑顔になったり、美味しい!と言ってくれるとこちらも嬉しくなってしまいます。

コーヒー好きなキャンパーの皆さんもそういう体験はありませんか?そしてこんな質問をされることも..

これからキャンプで豆を挽いてコーヒーを飲んでみたい!どんな器具がいいのかな?

もっと美味しくコーヒーを淹れるにはどうしたらいい?

おすすめのコーヒー豆は?

そんなこれからキャンプコーヒーを始めたい方、すでに実践していてさらに美味しく淹れるにはどうしたらよいか気になった方が、こちらの記事を覗いてくれたのではないかなと思います。

口頭のみでは伝えることが難しいため、シリーズ化して記事にまとめることにしました。

sasa家のコーヒーに関する理論・思考法について解説していきます。最後まで読んでいただけると嬉しいです。

まずはコーヒーの味の違いや種類についてです。

この記事を読むと、

・味を形作る「6つの要素」

・「苦・酸」✖️「濃・薄」での味を捉え方

・「好みの味」の判定の仕方

が、わかるようになります。

はじめに

「美味しいコーヒー」とは自分が本当に美味しいと感じられる、自分好みの最高の1杯を意味します。

自分の豆の好みが分からない

我流なので、淹れ方が合っているか不安

美味しく感じられないけど、どう調整すればいいの?

みんなとはちょっと違う、自分好みの味にしたい

などの悩みを持っている人もいるでしょう。

自分好みの味を知り、自分にとっての最高の1杯を自宅で入れる方法を知ることで、初級者から上級者、コーヒーショップのオーナー、バリスタを目指す人までが、コーヒーの淹れ方の論理を深く理解し「美味しいコーヒー」を淹れることができるかもしれません。

「美味しい」1杯に正解はない

数年前までのコーヒーのトレンドはできるだけ少ない豆を使用して、細かく挽いたコーヒーを使用するものでした。

近年は微粉による「過抽出」を避けるため、豆を粗めに挽いて少し多めに使うというように、プロフェッショナルの「正解」も頻繁にアップデートされているようです。

一部の人にとって極端な深煎りは「焦げ」と同じなので、許容できない味わいですが、「この焦げた感じがいい」という人も当然います。

美味しさの定義は文化背景や食生活にも影響を受けますし、それにより正解も変わるものです。

コーヒープロフェッショナルが素晴らしいと感じた品質のコーヒーが世界中すべての人にとって最高の1杯になり得るかと問われれば、答えは間違いなくNOです。

理由は単純明快で、品質的な正解と嗜好的な正解は全くの別物だからです。

かといって品質的に明らかに間違っているコーヒーが好みだから、そのコーヒーが美味しいコーヒーだと断言することはできません。

なぜなら品質には正解があって、国際的に認められる基準が存在するからです。

もし品質的に圧倒的に間違っているコーヒーを好みだと主張するなら、それは単純に品質的な違いを知らないだけ。

したがって、品質的な正解と嗜好的な正解を分け、客観的にその違いを理解する必要があります。

「美味しいコーヒー」とは、正しい品質の中における自分好みの味わいだと考えれます。

味わいに影響を与える6つの要素

自分好みの味わいを知るには、まず味わいを形作る主な要素を学ぶことが大切です。

コーヒーの味わいに影響を与えるのは、おおよそ次の6つの要素です。

①【生産国】

生産国次第で大きく味わいの傾向が変わります。

②【品種】

コーヒーも同じ生産国であっても、品種次第で味わいの傾向は劇的に変わります。

③【生産処理】

生産処理でコーヒーの味わいの傾向も大きく変わります。

④【焙煎】

基本的に自分の意思で変えることができます。

焙煎は浅く煎るか、深く煎るか選択することによって味わいが大きく変わります。

⑤【粒度】

素材は同じでも粒度により印象がガラリと変わります。

⑥【抽出】

抽出の出来不出来がそのコーヒーの印象に影響を与えます。

コーヒーは①〜③「生産国」「品種」「生産処理」の3つは自分の意思でコントロールできない味わいで、④〜⑥「焙煎」「粒度」「抽出」の3つは、自分の意思でコントロールできる要素です。

①〜③「生産国」「品種」「生産処理」の組み合わせ⇨大まかな好みの味わいを知る

④〜⑥「焙煎」「粒度」「抽出」の組み合わせ⇨自分好みコーヒーを抽出する

コーヒーは結局「苦いか・酸っぱいか」

主に甘み、酸味、苦味で表現され、ごく稀に塩味やうま味に関連する味わいで表されることもあります。

様々な味わいでコーヒーを形容したくなりますが、コーヒーは結局は「苦いか酸っぱいかだよね」という人も。

確かに、珈琲そのものの風味特性を無視して、焙煎が形作る味わいにのみ焦点を当てた場合、焙煎が深くなれば苦くなり、焙煎が浅ければ酸味が強くなります。

苦味が好みか、酸味が好みか、この2つの好みまで分類することができれば、圧倒的にザックリとした判断にはなりますが、自分好みの方向性を学ぶことができます。

苦味や酸味は焙煎度合いに大きく影響を受けるので、まずは焙煎度合いに着目した上でコーヒー選びをしてみる。

焙煎度合いで苦味と酸味を大まかに分別することで、コーヒー選びにおいて間違いを犯すリスクを下げることができます。

苦味が好きな方⇨焙煎が「深め」のコーヒーを選ぶ

酸味が好きな方⇨焙煎が「浅め」のコーヒーを選ぶ

「自分好みの味わい」を捉える判定表

苦味と酸味はわかりやすい指標ですが、当然それだけでは、自分好みの「世界一美味しいコーヒー」に出会うことは困難です。

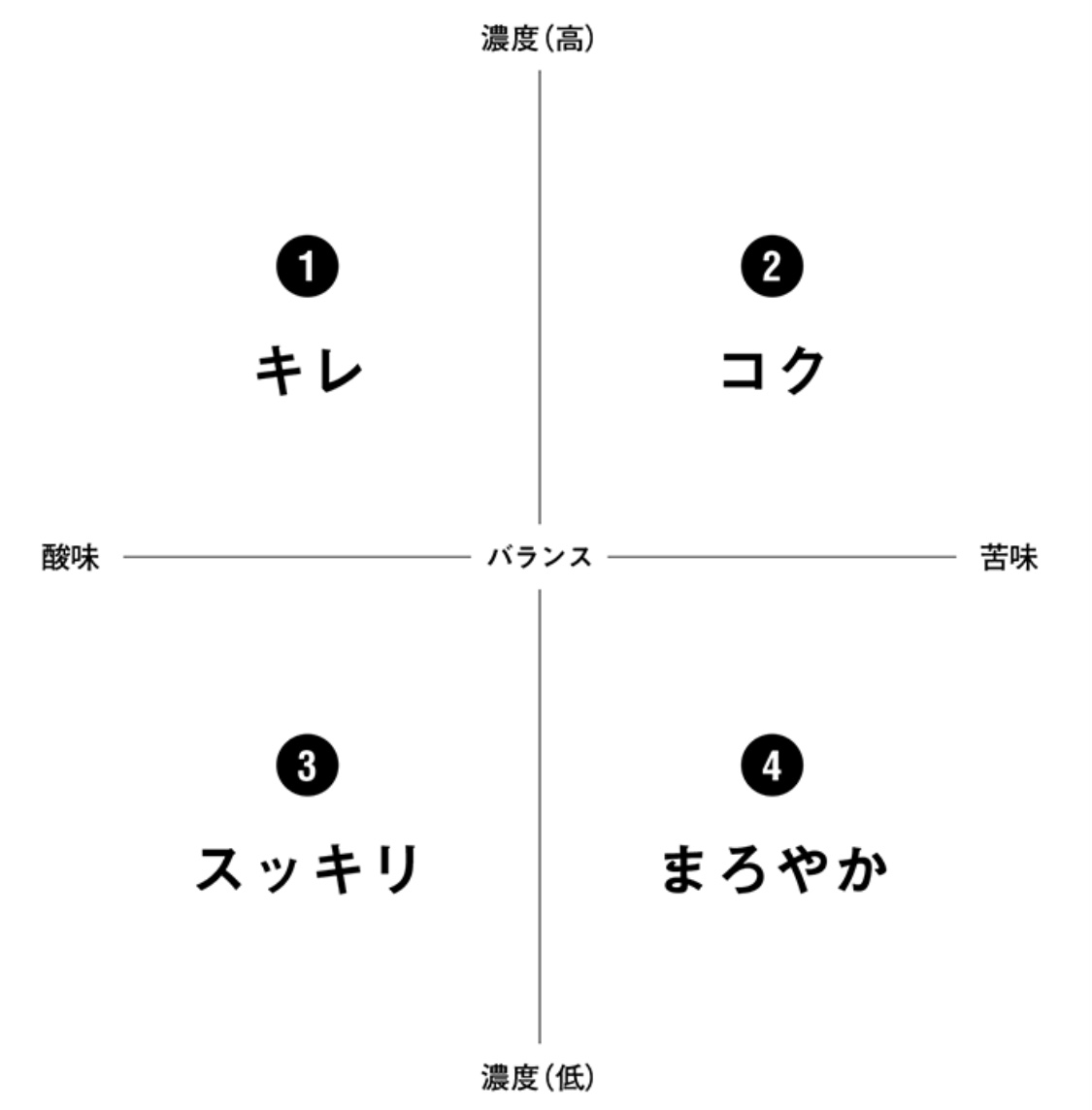

ここでは味わいの判定基準を4象限で示します。

横軸を「苦味と酸味」、縦軸を「濃度の高低」と、しています。

出典;DIAMOND online

コーヒーの味わいに大きな影響を与えるのは「焙煎」であり、極端な言い方をすれば、焙煎次第でコーヒーは苦くもなり、酸っぱくもなります。

苦さや酸っぱさは誰もがわかる味わいの表現で、少なくとも「このコーヒーはジャスミンの香りがする」という表現より、客観的に判断できる指標です。

次に客観的に判断しやすい指標は「濃度感」です。

文字通り「濃いか薄いか」なので、液体の濃度感でも判断がつきやすい指標です。

濃度感はコーヒーの味わいに大きく影響を与えるので、酸味と苦味に並び、重要かつ明確な指標となります。

そして濃度感と酸味と苦味の組み合わせによて顕著なるのが「後口」です。

後口も味わいの指標として一般的なので、後口を「キレ」「コク」「スッキリ」「まろやか」と分類してみます。

どの味わいも適度に併せ持つのが中心付近の「バランス」です。

キレは酸味と濃度の濃さ、コクは苦味と濃度の濃さ、スッキリの酸味と濃度の低さ、まろやかは苦味と濃度の低さから生じると定義しています。

すなわち、酸味と苦味、濃度の高低の組み合わせ次第で、結果として生まれる後口の表現も変わります。

自分好みのコーヒーと出会うために最も重要なことは、自分自身の好みの味わいを言語化できるか否か、とも言えるかも..

終わりに

sasa家はコーヒーが好きで、自宅やキャンプで豆を挽きドリップして飲んでいます。

好きな味わいは主に「まろやかさ」や「コク」で、欲張りですがほのかに酸味が感じられるコーヒーが好きです。

味わい判定表だと横軸では苦味寄り、濃度感は低めになると思います。

そのため、コーヒー豆を選ぶ時は焙煎度は中煎り〜深煎りの範囲で選ぶことが多く、少し酸味が感じられるように中深煎りを好んで選んでいます。

焙煎度は自身で焙煎しない限りコントロールすることはできないため、好みの焙煎度を取り扱うロースターさんやコーヒー豆を探しましょう!探すのもまた一つの楽しみだと思います。

自分好みのコーヒーの味わいを知るために、今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです。

主にInstagramでも情報を発信していますので、フォロー頂けたら励みになります。よろしくお願いいたします。

次の記事ではコーヒー豆についてまとめていきますので、興味があれば是非読んでください!

↓次の記事

COMENTS