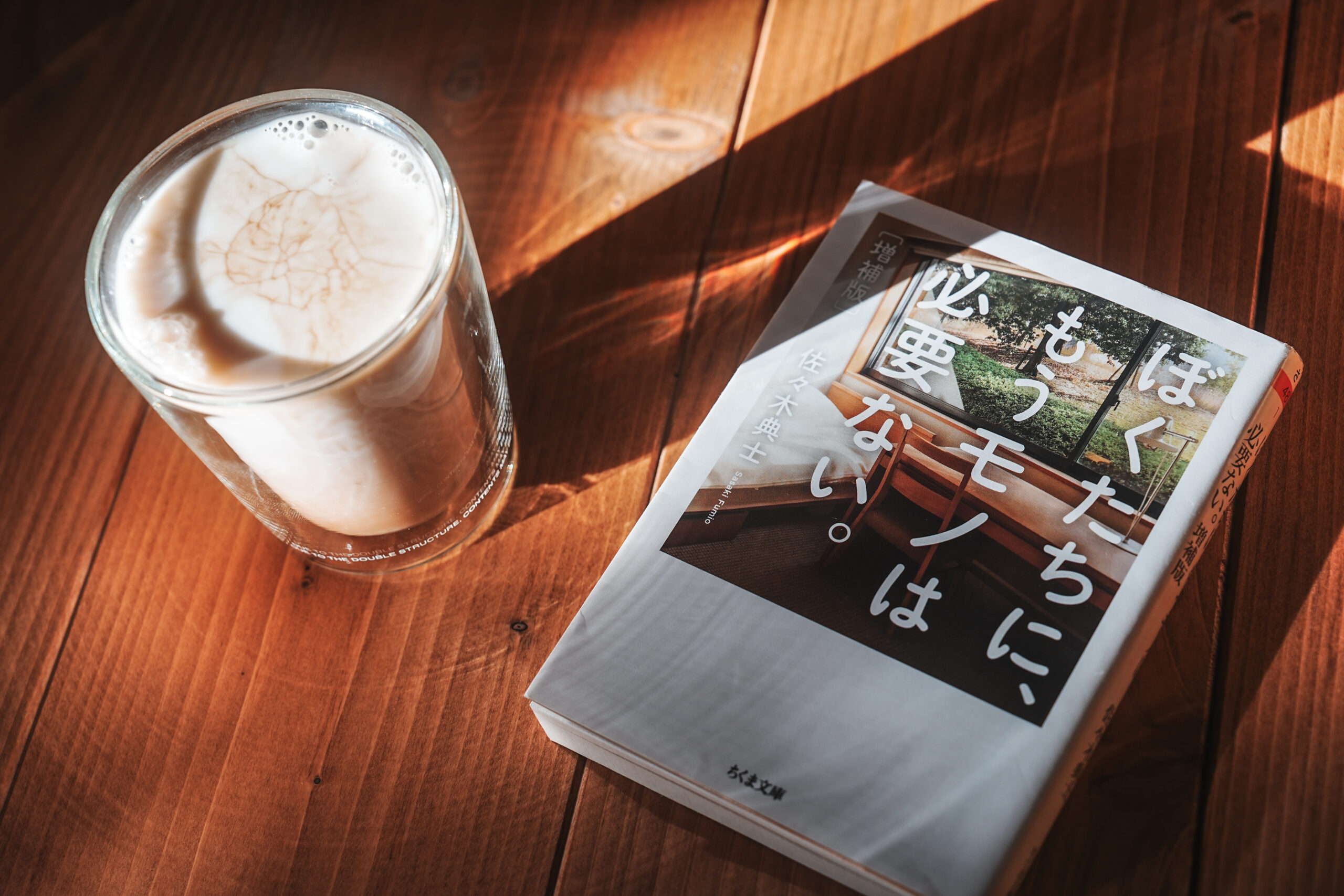

作家、編集者、ミニマリストである佐々木典士が書かれたぼくたちに、もうモノは必要ない。

一言でいうと「大事なもののために、それ以外を減らすことの大切さ」を教えてくれる本です。

自分達へのメモ・要約として残します。

に、おすすめの1冊です。

どうしてこんなにモノを増やしてきたのか?

私たちはしばしば自分の現実が「理想と全くかけ離れている」と考えがちだ。

「欲しいモノを持っていない」という現実をみて、自分のことを不幸だと思っている(かつて自分が欲しいと思ったモノは全て手に入っているのに)。

なぜ満足できず、不幸だと感じてしまうのか?答えは誰にでもわかる。

私たちは叶った願いや手に入れたモノに次第に慣れたのだ。

「慣れ」はだんだん「当たり前」のものになる。

当たり前のものに、最終的に「飽き」てしまうのである。

買ったばかりの服を着るときは嬉しいだろう。

5回も着ると慣れてしまい喜びは減る。

10回も着れば、ジャケットは新しいモノではなく、当たり前にクローゼットにあるものになる。

50回も着れば飽きてしまうかもしれない。

願いが叶ったり、欲しいモノを手に入れたのに、この「慣れ」→「飽き」の仕組みがあるせいで、不満が募り、不幸を感じてしまうのだ。

人の神経ネットワークは、刺激の「差」を検出する仕組みだといわれている。

ある刺激から別の刺激に変化した「差」自体を刺激として受け取る。

いつものと同じで、いつものモノ。

変わり映えがせず、当たり前にあるモノ。

刺激の「差」を検出できないから、慣れて、当たり前になって、最後は飽きていく。

モノでいえば、買い換える、量を増やす、より価格の高いものにするなどして「差」を作り出せなければ刺激を得られないのだ。

人の感情には限界があり、いくら高いモノを手にいれても、価格に喜びが比例するわけではない。

喜びが価格に比例しないように、モノの機能も価格に比例しない。

いつも「慣れ」→「飽きる」に決まっているのに、モノを手に入れる前には、そのモノに「飽きた」遠い自分の感情がどうしても予測できない。

だから満足できず、次のモノに手を出す。この永遠のループにハマって、モノはどんどん増えていく。

全ては「自分の価値」を感じ、手っ取り早く伝えるため

何の目的のためにそんなにたくさん必要でないモノを持とうとするのか?

それは「自分の価値を伝える」ためだ。

私たちは自分の価値を、モノを通じて誰かに伝えようと懸命なのだ。

人は社会的な動物で、群れで行動する動物だ。

文明が発達する前は生き延びるために群れでいなければならなかった。

そのため、群れから離れた時に孤独を感じるよう、警報装置である「孤独」アプリがインストールされている。

群れの中で生きることを許されるためには、群れのために、社会のために「価値がある」必要がある。

他人から認められることを通して、「自分には価値がある」と思えないと人は生きていられない。

適切な自己愛がないと何も行動できなくなってしまう。

だから「自分には価値がある」と思うことは悪いことでなく、必要なことだ。

問題は「自分には価値がある」と他人に伝える方法にある。

体にピッタリ合ったスーツに、ピカピカの革靴、腕には複雑で精巧な時計、乗るのは高級外車。

そういう人はお金を持っていて、そのお金を稼げるだけの仕事をする能力があることを周囲にわかりやすく伝えられる。

モノは内面と違い、誰にでも見えるのだから、圧倒的に早く「自分の価値」を伝えられる。

外見以外にも内面の価値がある。

だが内面の価値はとても人に伝えづらい。

それなら内面をモノに変換して、わかりやすい外見にしようとする。

たとえば服。

ロックなファッションは型にはまらない感性を、ナチュラルなファッションは、優しく穏やかな人柄を、モードなファッションは類まれなセンスを、カジュアルなファッションは親しみやすさを伝えくれる。

モノを「自分の価値」を伝える手段にしていると、モノはどんどん増えていく。

増えれば増えるほど「自分の価値」が伝わりやすくなるから当然だ。

次第に手段ではなく、目的そのものになってしまう。

「モノ=自分」となりモノを増やす事=自分を増やすことになってしまう。

こうしてモノを買うこと、買ったモノを維持・管理するために人は膨大なエネルギーと時間を費やしてしまうことになる。

ミニマリストとは

ただ他人の目線だけを気にした「欲しい」モノではなく、自分が本当に「必要」なモノがわかっている人。

大事なものが何かわかっていて、それ以外を「減らす」人のことだ。

何が必要か、何を大事にするかというのは住む環境や家族構成によって違う。

減らす内容ももちろん変わってくる。

ミニマリズムに正解はない。

モノを少なくすることは「目的」ではない。

ミニマリズムはそれぞれが大事なものを見つけるための「手段」である。

モノを手放し、変わること

1.時間ができる

・限定商品などの販売で何時間も並ぶなど、モノを買うために失う時間が減る。

・必要なもモノを全て持っていると自覚ができるから、メディアや広告に惑わされる時間が減る。

・ミニマリズムを進めると、モノを選ぶ基準がはっきりし、買い物の時間が減る。

・モノが少ないから、家事の時間は激減。

・家事などやらなければいけないことが減り、やるべきことが明確になるから、だらだらしている時間が減る。

2.生活が楽しめる

・言い訳や誘惑に打ち勝ったという自己肯定感が得られる。

・やるべきことに時間を割き、きちんとした生活を送ることで自分のことが好きになれる。挑戦心も湧く。

3.自由と開放感を感じられる

・移動先の住居条件から解放され、荷造り・荷解きがないため、いつでも移動(引越し)ができる。

・生活費が減り、必要額が明確になる。生活水準を保つため、自分をすり減らしながら働かなくて良くなる。

・モノ=自分という価値観から解放される。モノを通じた自分を縛っている「個性」から自由になれる。

・足りないモノばかり見ていた苦しい自分から解放される。

4.人と比べなくなる

・自分と誰かを比べることで、一瞬で不幸になれるになれてしまうことを自覚できる。

・誰にでも自分より優れた人がいると自覚し、特に「持っている選手権」から離脱できる。

・自分に必要なモノがわかれば、比べる誰かではなく、「自分」にフォーカスできる。

5.人の目線を恐れなくなる

・ファッションもミニマル化し、飽きのこないモノを選んでいるから流行を気にしなくなる。

・他人の目線を気にしたり、自分の価値を示すためだけの所有をしなくなる。

6.行動的になれる

・時間ができ、自分を好きになり、人の目線も気にならない。自然と「行動」できるようになる。

・失うモノはすくない。「やらない後悔」より「やっちまった後悔」を選べる。失敗は成功の元!

・生活水準を維持するコストが低いから、リスクを取れる。楽観的になれる。

7.集中力が高まる

・モノは「沈黙のTO DOメッセージ」を発している。「しばらく取りかかってないよ?」「埃とってくれない?」「そろそろ収納スペースに戻りたいんだけど・・」「お友達のオプションが欲しいな・・。」モノが少なければメッセージは減り、返信も後回しにならず、大事なことに集中できる。

・「何をやるか」ではなく「何をやらないか」を決められる。

8.節約やエコにつながる

・モノが少ないので、広い家は入らず家賃が下がる。

・集めていたモノを売れば、お金になる。

・モノを買う時、吟味するので無駄遣いしない。

・持っているモノで満足できるので、物欲は薄くなる。

・人の目線が気にならなくなり、冠婚葬祭や育児に必要以上のコストがかからない。

・モノが少ないことと、モノにお金をかけることは両立できる。

・良いモノはゴミになりにくい。ゴミが減れば省エネに。

9.健康になれる

・ストレスが少ないから解消のために、食に走らず太りにくい。

・「食べたい」「食べたなくない」をはっきり意識でき、不必要に食べない。

10.人との関係が変わる

・家事に使うエネルギーが減るので、ストレスが減る。イライラしなくなり、相手を責めたりしない。

・人が家に来てもテレビやゲームなど余計なモノがないので、向き合って話をできる。

・自分も他人もただの「人」だと思うことで、「人」への妬みや蔑みがなくなり、責めることがなくなる。

・深く理解し合い、付き合える友達が少しいるミニマルな友人関係。

・物質主義から離れられても、ひとりでは生きていけないと自覚できる。

・ひとりの楽しみのためだけにモノを持つより、人のために尽くした方が人生は豊かになる。

11.今、ここを味わえる

・「いつか」を手放していくうちに、「今」にしかピントが合わなくなる。

・モノを手放すと「かつて」の自分にこだわらなくてよい。「今」だけが残る。

・経験できるのは「今」しかない。

・未来は「今」の延長線上にしかない。

12.感謝できる

・足りない部分だけ見ていた心が、今あるモノに感謝できるようになる。

・感謝があれば当たり前が当たり前でなくなり、「飽き」に抵抗することができる。

・食事の来歴に思いを馳せ、食事に対する感謝があればどんな食事でもありがたく頂ける。グルメでなくていい。

幸せに「なる」のではなく、感じる

幸せにゴールのような形はなく、その瞬間、瞬間に「感じる」しかないものである。

逆を言えば「今」から、いつでも人は幸せを感じることができる。

ある研究者は人の幸福の50%は遺伝、10%が環境、40%が日々の行動に左右されると主張している。

10%の環境には住んでいる場所・家だけでなく、お金持ち・貧乏か、健康・病気か、結婚・離婚かなど、あらゆる要素が含まれる。

環境が10%しか影響しないのは、人は全てに慣れていくからである。

残り40%の日々の「行動」は自らで変えることができる。

「今」から「行動」することで幸せを感じることはできるのだ。

さっそく、モノを減らすことから始めてみよう。

まとめ

SASA家は本を読む中で、「ただ他人の目線だけを気にした欲しいモノではなく、自分が本当に必要なモノがわかっている。大事なものが何かわかっていて、それ以外を減らす」という言葉が一番刺さりました。

以前、読んだ本で、一番大切なことは好きな時に、好きな人と、好きなだけ、好きなことができること」だとSASA家は思っています。

これを達成し、自分たちなりに幸せに「なる」ように、必要な事と不必要な事、優先度が高いものと低いものを見極めていきたいと思います。

今回の記事が皆さんの人生や暮らしのヒントになれば嬉しいです。

今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです

絶景キャンプ場や厳選ギア、趣味のための家計管理・生活術について、ブログ・インスタで発信中です♪

フォロー・シェアして頂けたら励みになります、よろしくお願いします!

▼ 【必見!】SASA家流・趣味や家族のための家計管理術はこちら

▼ あなたのお金と向き合う第一歩に!【おすすめ家計簿アプリ】はこちら

▼ お金の捻出は固定費の見直しから! 【通信費・格安SIM編】はこちら

▼ お金の捻出は固定費の見直しから! 【住宅ローンの見直し】はこちら

COMENTS